In jeder Krise steckt auch die Chance für eine positive Veränderung danach. Die Corona-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Mit welchen Strategien die Menschheit produktiv mit Katastrophen umgeht und warum Vorbeugen nicht immer besser als Heilen ist, erklärt Prof. Dr. Jakob Rhyner von der Universität Bonn, in der Reihe „Lebenszeichen – Wir bleiben im Gespräch!“.

Die Covid-19 Krise zieht uns alle in ihren Bann. In den letzten vier Wochen wurden Befürchtungen laufend übertroffen und Maßnahmenpläne über den Haufen geworfen. Es fehlen Daten für solide Vorhersagen. Wir laufen Gefahr, an Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems zu stoßen, und dass wir versuchen, dies mit großen Einschränkungen im öffentlichen Leben und in der Wirtschaft zu vermeiden. Es gibt viel Ungewissheit und unterschiedliche Meinungen, wie eine geeignete Kombination von Maßnahmen zu einer teilweisen Normalisierung der Situation aussehen kann. Sicher ist nur, dass es die ideale, problemlose Kombination nicht gibt.

Diese Situation fordert Entscheidungsträger*innen auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen auf das Äußerste. Und sie ruft viele Stimmen auf den Plan – Verharmlosungen, Dramatisierungen, Verschwörungstheorien, Prophezeiungen des Untergangs der Menschheit, oder doch mindestens von großen bevorstehenden Umwälzungen. In dieser Lage ist es vielleicht gut, sich darauf zu besinnen, dass wir gelernt haben, mit vielen Gefahren und Unsicherheiten umzugehen – und dabei recht erfolgreich sind – und sich zu fragen, wie wir es denn eigentlich tun.

Ein Bereich, in dem in den letzten 200 Jahren, v.a. aber in den letzten Jahrzehnten, große Fortschritte erzielt wurden, ist der Umgang mit den sogenannten Naturgefahren – Stürmen, Überschwemmungen, Dürren, Erdrutsche, Schnee- und Eislawinen etc. Die Anzahl der Todesopfer ist seit Anfang des letzten Jahrhunderts, auch mit dem starken Bevölkerungswachstum, um mehr als 70% gesunken. Es ist nicht möglich, diese Erkenntnisse 1:1 auf Covid-19 zu übertragen. Aber gewisse Grundfragen und Ansätze zu ihrer Beantwortung scheinen dieselben zu sein.

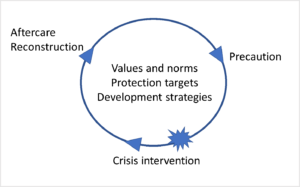

Es gibt eine umfangreiche und vielfältige Literatur zum Umgang mit Naturgefahren-Risiken, sowohl was die Forschung als auch was die Praxis betrifft. Mit „Naturgefahr“ wird in der Fachliteratur üblicherweise der Prozess selbst, also beispielsweise eine Eislawine, bezeichnet. Das Risiko ist der daraus möglicherweise für den Menschen entstehende Schaden. Eine Eislawine in einem unbewohnten, unbefahrenen und unbegangenen Gebiet stellt also nach dieser Definition kein Risiko dar. Die Naturgefahren-Risiken lassen sich zumeist in den sog. Risikokreis einordnen. Er ist in seiner einfachsten Form nachstehend abgebildet.

Der Risikokreis beschreibt die drei Hauptphasen bzw. Standbeine des Umgangs mit Risiken: die Vorsorge, die Krisenintervention und die Nachsorge, bzw. den Wiederaufbau. Im Zentrum des Risikokreises stehen grundsätzliche gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die für den Umgang mit den Risiken maßgebend sind. Dazu gehört z.B. die Frage, welche Sicherheitsansprüche wir haben, d.h. wofür wir vorsorgen wollen und wofür nicht, oder welche Kompromisse wir bei der Bekämpfung einer Krise im Sinne der Einschränkung von Grundrechten einzugehen bereit sind. Die wichtigste Eigenschaft des Risikokreises ist jedoch die, dass er ein Kreis ist. Nach der Krise ist die Arbeit nicht abgeschlossen, sondern es beginnt die Vorbereitung auf die nächste. „Nach der Krise ist vor der Krise.“ Dies heißt nicht, dass man im permanenten Krisenmodus ist, aber systematisch die Erfahrungen aus vorangegangen Problemlagen nutzt. Dazu gehört, dass die Erinnerung daran noch präsent ist. An das letzte Hochwasser an der Elbe erinnern wir uns noch, an die letzte Epidemie weniger.

-

Vorsorge – „Vorbeugen ist besser als Heilen. Aber nicht immer.“

Die Vorsorgephase ist die Grundlage des Umgangs mit Naturgefahren-Risiken. Das Beispiel der Überschwemmung zeigt, dass sie aus sehr verschiedenen Bausteinen besteht. Um nur einige zu nennen: technische Einrichtungen, z.B. Dämme; politische Maßnahmen, z.B. Abkommen zwischen Ländern (oder Bundesländern) bei grenzüberschreitenden Gewässern; wirtschaftliche Maßnahmen, z.B. Gebäudeversicherungen; organisatorische Maßnahmen, z.B. Frühwarnsysteme und Rettungsorganisationen. Das erfolgreiche Zusammenspiel dieser Maßnahmen setzt eine intensive Zusammenarbeit über Länder-, Ministeriums-, und wissenschaftliche Disziplingrenzen hinweg voraus. Erfahrungsgemäß genügt aber die Bereitschaft zur guten Zusammenarbeit allein nicht. Viele bedeutende Fortschritte wurden nur mit den Erfahrungen aus früheren Krisen erzielt.

Vorbeugen ist besser als heilen. Aber nicht immer. Wieso nicht immer? Weil für Überschwemmungen ab einem gewissen Ausmaß die Maßnahmen zu aufwändig sind, und einen unakzeptablen Eingriff darstellen würden, und mithin die Vorbeugung schmerzhafter als die Krankheit wäre. Ein Beispiel ist das Madgdalenen-Hochwasser im Jahr 1342. Es betraf verschiedene Gewässer in Deutschland, v.a. aber das Rhein-Einzugsgebiet, und war das größte dokumentierte Hochwasser, eine Jahrtausend-Ereignis (statistisch gesehen sogar ein 10.000-Jahre-Ereignis). Der Durchfluss lag weit über dem aller Hochwasser der Neuzeit. Das Magdalenen-Hochwasser mag in ferner Vergangenheit liegen; es ist aber offensichtlich möglich. Es würde bei der heutigen Bebauung und Landnutzung ungeheure Schäden verursachen. Vorbeugemaßnahmen gegen ein Ereignis dieser Größenordnung würden jedoch massivste Eingriffe in die Besiedlung und in die Wirtschaft des Rheinlandes bedingen, welche von kaum jemandem befürwortet würden. In der praktischen Maßnahmenplanung berücksichtigt man je nach nationaler Gesetzgebung, und je nach zu schützendem Objekt in der Regel „Bemessungsereignisse“ mit Jährlichkeiten, d.h. statistischen Wiederkehrintervallen, zwischen 30 und 300 Jahren. Diese Jährlichkeiten müssen bei wetterbedingten Gefahren aufgrund des Klimawandels gegebenenfalls überprüft und angepasst werden. Solche Bemessungsereignisse, wie auch immer sie im Einzelnen definiert sind, sind auch für eine Pandemie-Vorsorgeplanung wichtig.

-

Krisenintervention – „Vorhersagen sind immer schwierig – vor allem über die Zukunft“.

Versorgemaßnahmen können kritische Lagen nicht immer verhindern. Beispielsweise können in Bergregionen nicht alle Lawinenniedergänge durch Verbauungen verhindert werden. Sogenannte temporäre Maßnahmen bilden eine weitere Stütze des Risikomanagements. Diese können von Sandsäcken (bei Hochwasser), Evakuationen, bis zu Sperrungen von Verkehrswegen oder lokalen Ausgangssperren reichen. Diese sind zwar zeitlich und räumlich viel begrenzter als in der gegenwärtigen Covid-19-Situation, aber für die Betroffenen genauso einschränkend und bedrohlich. Eine Ähnlichkeit zwischen der Gefahr durch Covid-19 und Lawinen (aber im Unterschied zu Hochwasser) ist, dass die Veranlassung von Einschränkungen, z.B. das Sperren von Verkehrswegen, sowohl von der Beschlussfassung als auch von der Kommunikation her einfacher ist als die nachfolgende Lockerung. Die Sperrung einer Straße erfolgt meist in Phasen intensiven Schneefalls, in der die Gefahr auch für Nichtfachleute nachvollziehbar ist und Aktionen eines Gemeindelawinendienstes dankbar angenommen werden, während die Geduld rasch sinkt, wenn mit der Wiedereröffnung auch bei schönem Wetter noch zugewartet werden muss.

Im Unterschied zur Covid-19-Krise sind in der Lawinengefahrenlage nicht Politiker*innen, sondern Fachorganisationen für die Durchführung von Maßnahmen verantwortlich. Dies ist wohl eine Folge davon, dass im Laufe vieler Krisenlagen Erfahrungen gewonnen werden konnten und sich „Best-Practice“-Verfahren herausgebildet haben. Diese werden zwar im Nachgang immer (wo nötig zusammen mit der Politik) diskutiert und wenn möglich verbessert, sollen aber in der aktuellen Krisenlage den Fachorganisationen die Möglichkeit geben, Maßnahmen schnell und lokal angepasst zu veranlassen. In Fällen, in denen eine Krise das Ausmaß übersteigt, auf das die Vorsorgeplanung ausgelegt ist, ist die Führung der Politik in der Krisenintervention aber unerlässlich.

Ein Krisenmanagement, wie auch immer es im Detail angelegt ist, basiert auf der Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen einschätzen zu können. Das Bonmot „Vorhersagen sind immer schwierig – vor allem über die Zukunft“ wird wahlweise Niels Bohr, einem der Begründer der Quantentheorie, oder dem Schriftsteller Mark Twain zugeschrieben. Es bezeichnet eine der Grundschwierigkeiten, denen sich Sicherheitsdienste gegenübersehen: Der Zwang zu Entscheidungen unter Zeitdruck und Ungewissheit auf der Grundlage oft unvollständiger, manchmal widersprüchlicher Daten. Es versteht sich von selbst, dass in solchen Lagen Fehlentscheidungen möglich sind. Die Frage, was mit verfügbaren Daten entschieden werden kann und was nicht (das heißt, die Straße bleibt auch bei schönem Wetter noch geschlossen), ist nicht nur für die Entscheidungsfindung, sondern auch für die öffentliche Kommunikation der Entscheidungen wichtig. Die größten Fortschritte sind in den letzten Jahren meist durch verbesserte Daten und Modelle sowie bessere Kommunikationstechnologien erzielt worden. Auch hier sind die Parallelen zu Covid-19 offensichtlich.

-

Nachbereitung – „Hinterher ist man (fast) immer klüger“ ; „Lass eine ernste Krise nie ungenutzt verstreichen“.

Diese beiden „Merksätze“ (von denen der zweite sowohl Winston Churchill als auch Rahm Emanuel, dem Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Obama, zugeschrieben wird) sollten nicht sarkastisch verstanden werden, sondern in jedem Handbuch zum lernenden Umgang mit Risiken stehen. Etwas weniger salopp übersetzen sie sich in die Fragen „Welche Einsichten lassen sich aus der Krise gewinnen?“, „(wie) können diese Einsichten zur Verhinderung von solchen Krisen beitragen oder, wenn sie nicht verhindert werden können, zu einem verbesserten Umgang mit ihnen“?

Eine „Ereignisanalyse“ in einem gewissen zeitlichen Abstand kann dazu den nötigen Input liefern. Es gibt dabei zwei Gruppen von Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen. Die erste Gruppe umfasst „technische“, ablaufbezogene Aspekte: Was ist gut gelaufen, und was nicht? Welche Entwicklung hätte früher erkannt werden können? Waren die Kapazitäten ausreichend? Waren die Daten- und Modellgrundlagen ausreichend? Waren die organisatorischen Strukturen angepasst? Wo wurde ggf. mit der Minderung eines Risikos ein anderes erhöht? – Diese Fragen beziehen sich auf das „Äußere“ des Risikokreises. Große und vor allem unerwartete Krisen werfen jedoch auch eine zweite Gruppe von Fragen auf, welche das „Innere“ des Risikokreises, die „gesamtgesellschaftlichen“ Aspekte betreffen: Welche Entwicklungsstrategien wollen wir unserem Umgang mit Risiken zugrunde legen? Gegen welche möglichen Ereignisse wollen wir überhaupt vorsorgen (vgl. das Magdalenen-Hochwasser)? Welche Elemente sind im Umgang mit Risiken ggf. nicht akzeptabel (z.B. Ausgangssperren, Telefon-Tracking)? – Die beiden Gruppen von Fragen sind nicht unabhängig voneinander. Beispielsweise sind die Ansprüche an die Sicherheit (im „Inneren“ des Kreises) mit den wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten (im „Äußeren“ des Kreises) in der Vergangenheit stetig gestiegen.

Das UN Rahmenwerk zur Reduktion von Risiken, das „Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030)“, hat diesen ganzheitlichen Ansatz zur Nachbereitung mit dem Begriff „Build Back Better“ zusammengefasst. Darunter fällt nicht nur der Wiederaufbau in Mitleidenschaft gezogener Strukturen (oft mit dem Reflex „es muss möglichst schnell alles wieder aussehen wie vorher“), sondern auch ein möglicher Umbau oder Neubau. Man sollte überprüfen, ob die Strukturen noch zeitgemäß sind, und die Krise als Chance nutzen, sie veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Die Geschichte des Wasserbaus in Deutschland über die letzten dreihundert 300 Jahre zeigt dies eindrücklich: Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war die Malaria auch in Deutschland ein großes Problem, mit vielen Sumpfgebieten als Seuchenherden. Durch stetige Trockenlegung dieser Sümpfe sowie des Kanal- und Flussbaus konnte nicht nur die Malaria eingedämmt werden, sondern auch Land für die Landwirtschaft und damit für die Nahrungsmittelproduktion gewonnen werden. Die Malaria und der Mangel an Nahrungsmitteln sind heute in Deutschland kein Problem mehr. Anderseits sind durch die dichtere Bebauung und „Einengung“ der Gewässer vielerorts neue Überschwemmungsrisiken entstanden. Diese und auch die Sorge um die Biodiversität führen zunehmend zu Anstrengungen, den Flüssen und ihren Ökosystemen wieder mehr Raum zu geben. Diese beiden „gegenläufigen“ Strategien, beide geeignet im Kontext ihrer Zeit, zeigen, dass die Nachbereitung einer Krise auch immer Chancen für das Überdenken und die Anpassung von Strukturen im Licht gesellschaftlicher Entwicklungen bietet.

Häufig wird in diesem Zusammenhang das Konzept der „Resilienz“ bemüht, die Fähigkeit eines Systems, in einer Krise die „systemrelevanten“ Funktionen aufrechtzuerhalten. Oft wird diese Funktionserhaltung mit der Vorstellung gleichgesetzt, dass das System unverändert, „unbeschadet“ aus der Krise hervorgeht, also „zur Normalität zurückkehrt“. Die skizzierte geschichtliche Entwicklung des Wasserbaus deutet aber darauf hin, dass es eher die Veränderung als die Erhaltung ist, die ein System resilient macht – ein „transformatives“ Verständnis von Resilienz. Dafür wird auch die Covid-19-Krise viel „Food for Thought“ liefern.

Der Autor

Prof. Dr. Jakob Rhyner hat seit 2018 an der Universität Bonn die Professur für Globalen Wandel und Systemische Risiken inne. Er ist außerdem wissenschaftlicher Direktor der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung/ Innovations-Campus Bonn (ICB).

Der Text ist zuerst auf der Website der Universität Bonn erschienen.

Schreibe einen Kommentar